Face aux provocations du gouvernement, le 93 prend ses responsabilités pas de rentrée le 22 avril!

/image%2F0405676%2F20240416%2Fob_042f50_intersyndicale-chez-le-ministre-de-l-a.jpg)

/image%2F0405676%2F20240416%2Fob_042f50_intersyndicale-chez-le-ministre-de-l-a.jpg)

/image%2F0405676%2F20240412%2Fob_1d9f4f_watrelot-philippe.png)

Emmanuel Macron s’est de nouveau exprimé sur l’éducation lors d’une visite d’école, le 5 avril 2024. On en a surtout retenu l’annonce de la création d’écoles normales du XXIe siècle. Ce projet était déjà dans les tuyaux puisque lors d’un déplacement à Orange le 5 septembre 2023, il disait vouloir « revenir à un système qu’on connaissait par le passé, qui fonctionnait, qui est un peu celui des écoles normales ». Pour les détails, un diaporama intitulé « les écoles normales du XXIe siècle » avait opportunément fuité il y a quelques jours…

Le projet présenté sommairement le 5 avril par le président de la République ressemble beaucoup (avec quelques différences cependant) à ce diaporama élaboré sans concertation. L’annonce principale concerne le placement des concours à un niveau bac +3 en fin de licence (L3) au lieu du master 2 (M2) actuellement. Pour les futurs professeurs des écoles, il pourra être préparé dans des classes préparatoires intégrées et multidisciplinaires.

Les nouvelles licences de préparation au professorat des écoles (LPPE) ne seront pas forcément dispensées à l’université, mais aussi dans des établissements secondaires. Les étudiants qui auront suivi cette licence bénéficieront d’un concours allégé.

Pour les professeurs de collège et de lycée, les licences exigées seront des licences disciplinaires (lettres, histoire, mathématiques), avec des modules additionnels consacrés à la pédagogie. Ces concours en fin de L3 permettront de suivre un master professionnalisant jusqu’au niveau M2, tout en travaillant.

En première année de master, les étudiants seront à la fois élèves et fonctionnaires, payés 900 euros nets par mois, sans qu’on ne connaisse encore le nombre d’heures de cours qu’ils auront à dispenser en échange. En deuxième année, ils auront des heures d’enseignement à assurer. Mais ils acquerront le statut de fonctionnaire stagiaire et seront rémunérés 1 800 euros nets par mois. Ils devront des années d’exercice à l’Etat.

Une fois acquis le diplôme de M2, les enseignants deviendront titulaires. Cela correspond plus ou moins à ce que je proposais avec de nombreux autres collectifs depuis 2012. Je ne vais donc pas critiquer ce parcours professionnalisant qui représente un progrès dans la formation des enseignants.

C’est la fin des masters Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation, dits MEEF, mis en place par Jean-Michel Blanquer en 2017 et réformés avec un concours placé en fin de M2, il y a… deux ans. Cette évolution menée à marche forcée a épuisé les étudiants candidats (et les personnels des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation – Inspé). Or, ces réformes incessantes brouillent la visibilité nécessaire aux éventuels candidats sur leur formation et nuisent à l’attractivité du métier.

Le recrutement au niveau master a asséché le « vivier » des candidats potentiels et limité l’accès au métier des catégories populaires. Le retour du concours d’entrée au niveau de la licence nous ramène à la situation prévalant de 1990 à 2009. Mais notons qu’à la fin de cette période, il y avait déjà une baisse des inscriptions aux concours. De même, les niveaux de rémunération envisagés correspondent à ce qui était proposé en M1 et M2 avant la dernière réforme. Ce fut sans effet sur l’attractivité.

Car celle-ci ne tient pas qu’à la rémunération, qui ne fait pas l’objet d’une revalorisation réelle. Avec ce schéma de recrutement, on reste dans le mythe d’une « vocation » apparue très tôt. De plus, les diplômes obtenus (licence et master spécifiques) auront-ils une valeur sur le marché du travail en cas de changement de métier ? On peut en douter.

L’attractivité dépend aussi du système de mutation. Apprendre qu’on est bloqué dans son département (pour les professeurs des écoles) ou envoyé à l’autre bout de la France pour une durée indéterminée (pour les professeurs des lycées et collèges) est de moins en moins bien accepté.

L’attractivité tient aussi aux conditions et à la qualité du travail. Or, le projet vise à préparer les futurs enseignants à un métier d’exécution de « bonnes pratiques », comme le révélait une autre fuite du Conseil scientifique de l’éducation nationale (CSEN).

Sur le plan institutionnel, les universités sont sommées de créer (à moyens constants) les licences prévues sans aucun respect pour leur autonomie. C’est une remise en cause du long mouvement d’« universitarisation » de la formation des enseignants, rappelle Claude Lelièvre. La gouvernance et les contenus seraient en effet contrôlés directement par le ministère, les rectorats et l’inspection.

Ce sont donc aussi les Inspé et leurs formateurs actuels qui sont balayés par une « reprise en main » évidente. Celle-ci semble être la vraie raison de cette réforme.

Sur le plan pédagogique, « les actuelles propositions françaises de réforme des contenus de formation des enseignants empruntent une voie opposée à l’idée d’une autonomie professionnelle des praticiens dans leur activité d’enseignement », nous alertent les professeurs en sciences de l’éducation Patrick Rayou et André Robert.

Est aussi présente l’idée de se recentrer sur les « fondamentaux » et d’abandonner toutes les « lubies pédagogistes ». Le fait d’appeler écoles normales ces futurs lieux de formation relève d’une nostalgie de l’époque de Jules Ferry, mais aussi d’un fantasme de contrôle des enseignants.

Les écoles normales auraient « formaté » (normalisé) les instituteurs selon les caprices des hommes au pouvoir – ce qui n’était absolument pas la réalité, ni dans les écoles normales elles-mêmes ni, moins encore, dans les esprits de ceux qui en sortaient. Mais c’est un impensé obsessionnel chez Emmanuel Macron.

Côté calendrier, l’installation des écoles normales du XXIe siècle s’étend de 2024 à 2027 (tiens ? c’est l’année des présidentielles…) avec une mise en place des nouvelles licences et des nouvelles écoles normales supérieures de professorat (ENSP) dès la rentrée 2025.

Mais d’ici là, qui seront les premiers étudiants à suivre ce parcours qu’Emmanuel Macron qualifie de « prépa intégrée » ? Sur Parcoursup, la période des vœux est close depuis le 4 avril et les actuels parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) ne pourront pas suffire à former les effectifs nécessaires.

Quant aux Inspé et à leurs personnels, ils risquent d’être confrontés à un véritable plan social. J’ai écrit que les formateurs devraient faire un aggiornamento en réfléchissant à leur pédagogie, mais certainement pas comme ça et dans ces conditions ! Pour leur défense, les Inspé n’ont cessé de s’adapter aux injonctions de l’Etat qui leur demandait de travailler dans des conditions infaisables.

Dans un contexte d’austérité budgétaire, on voit bien que cette réforme va se faire à moyens constants alors que la formation et la fidélisation des enseignants devraient être considérées comme un investissement.

La montée du niveau de recrutement ou de formation a été une revendication syndicale pour signifier à la fois l’exigence et la technicité du métier en ancrant sa revalorisation au niveau master.

Le retour à un recrutement en L3 peut donc être mal compris. C’est ce qui explique l’opposition du principal syndicat du secondaire (le Snes-FSU), qui y voit le risque d’une baisse des rémunérations et des exigences académiques.

La distinction entre « diplôme d’entrée » (au concours en L3) et « diplômation de sortie » (à l’issue de la formation en M2) peut ne pas être bien comprise, alors que c’est pourtant la règle pour des formations d’ingénieurs, par exemple. Cette architecture a été l’une des revendications de plusieurs collectifs créés dès 2012 (dont je faisais partie). Elle est une réalité dans de nombreux pays et y fonctionne assez bien !

Le principe d’une formation « professionnalisante » ne semble en effet pas complètement acquis pour certains enseignants, qui voient leur métier uniquement au travers du prisme des savoirs académiques. On peut aussi s’inquiéter de la distinction des formations entre professeurs des écoles et professeurs des lycées et collèges, alors qu’il s’agit du même métier.

Cette énième réforme à marche forcée est donc encore une fois représentative de l’instrumentalisation des questions éducatives par le gouvernement et de son mépris à l’égard des personnels éducatifs. L’intendance suivra ? Pas sûr… Attention à l’accident industriel derrière le volontarisme : on ne gère pas l’éducation comme les chantiers des Jeux olympiques !

/image%2F0405676%2F20240412%2Fob_97fcc2_plan-d-urgence-pour-l-ecole-dans-le-9.jpg)

Plusieurs membres de l’intersyndicale des enseignants du 93, en grève depuis le 26 février pour obtenir plus de moyens pour l’école, ont été reçus par des conseillers de Gabriel Attal à Matignon, ce mercredi 10 avril 2024. Ils en sont ressortis avec des engagements oraux « largement insuffisants ». Une rencontre avec la ministre de l’Éducation est prévue lundi 15 avril.

La Seine-Saint-Denis compte 859 écoles élémentaires, 130 collèges et 68 lycées publics.

Paris. 7e arrondissement. Pour Louise PaterNoster, co-secrétaire CGT éducation du 93, la très chic avenue de Varenne, qui abrite l’Hôtel Matignon, détonne avec son quotidien d’enseignante dans le département du plus pauvre de France. Pour la première fois, cette professeure à l’école maternelle Opaline de Saint-Denis, qui enseigne en Seine-Saint-Denis depuis treize ans, a été reçue avec d’autres membres de l’intersyndicale du 93 par les conseillers du premier ministre : en l’occurrence par Gilles Halbout, ancien recteur dans l’académie Orléans-Tour, récemment nommé conseiller au Pôle éducation, et Mathias Ott, ancien préfet délégué à l’égalité des chances du Val-de-Marne, passé dans le cabinet d’Aurore Bergé, nommé conseiller territoires dans le cabinet de Gabriel Attal.

« On nous a annoncé qu’il y allait y avoir des annonces ! », grince-t-elle. À la sortie de l’entrevue, l’enseignante ne cache pas sa déception. « On a nous laissé entendre que les annonces seraient orientées sur la vie scolaire et l’accompagnement des élèves en situation de handicap. D’après eux, elles devraient porter sur le court, le moyen et long terme », détaille Louise Paternoster. Des engagements oraux « largement insuffisants », déplore l’enseignante.

Un avis partagé par son collègue Grégory Thuizat, 38 ans, professeur de français au lycée Suger de Saint-Denis, co-secrétaire du SNES-FSU en Seine-Saint-Denis. « Nous demandons un plan d’urgence. Il y a une rupture d’égalité dans l’école publique », rappelle l’enseignant.

« Nous ne sommes pas venus réclamer plus que les autres départements. Nous voulons seulement un plan de rattrapage de 358 millions d’euros. C’est un chiffre qui correspond uniquement aux moyens horaires et humains », rappelle-t-il. En décembre 2023, l’intersyndicale a établi un plan précis des besoins pour l’éducation dans le premier et second degré. « Nous avons besoin de 3 000 postes d’enseignants, de 2 200 AESH, 650 assistants d’éducation, 320 assistants pédagogiques, 290 psychologues de l’éducation nationale et 175 CPE dans le second degré. Or, pour l’instant, il n’y a aucune réponse concrète même si les conseillers ont affirmé avoir pris en compte la situation dans le département », confie le professeur.

La Seine-Saint-Denis compte 859 écoles élémentaires, 130 collèges et 68 lycées publics. Au-delà du manque de moyens humains, la question de la rénovation du bâti se pose également. En mars dernier, le président de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a appelé à « un choc d’égalité » pour l’école publique en réclament plus de moyens financiers au gouvernement. L’élu a estimé que l’État a « une dette de 240 millions d’euros » envers le département. Il a dénoncé une inégalité de traitement et affirme que « l’État ne compense nos investissements dans le bâti des collèges qu’à hauteur de 8,8 %, », alors que la moyenne nationale est fixée à 15 %.

« En 2021, face à la fronde à Marseille, l’État a débloqué 400 millions d’euros nets et 650 millions d’euros de garanties d’empreint pour rénover le bâti scolaire », illustre Louise Paternoster. « Les conseillers nous ont fait comprendre que nous n’obtiendrons pas toutes nos revendications financières. On nous renvoie sans cesse au déficit budgétaire. Il faut arrêter ! On a bien accordé 413 milliards de budget aux armées. La piscine olympique de Saint-Denis a coûté la moitié du plan d’urgence », fustige Grégory Thuizat.

À Bobigny, les professeurs de Seine-Saint-Denis veulent « être entendus par le ministère » « Si, à l’issue du rendez-vous avec la Ministre de l’éducation prévue la semaine prochaine, il n’y a pas d’annonces financières concrètes à la hauteur des enjeux, nous continuerons à faire grève », ajoute le professeur. « Le gouvernement ne devrait pas prendre les choses à la légère. Le 93, c’est 50 % d’élèves ou de parents d’élèves. La moindre étincelle peut déclencher un incendie », prévient Louise Paternoster. Le bras de fer ne fait que commencer.

/image%2F0405676%2F20240410%2Fob_9c8393_grenelle-matignon.jpg)

/image%2F0405676%2F20240408%2Fob_e9222b_banques-fn.jpg)

Près de 200 milliards d’euros. C’est le montant des aides publiques versées aux grandes entreprises privées sans aucune contrepartie. Ce montant a été révélé par une étude de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) et du Clersé (groupe de chercheurs de l’université de Lille). Il s’agit du premier budget de l’État : plus de 30% de son budget total, et deux fois plus que le budget de l’Éducation nationale. Subventions directes, niches fiscales et sociales en tout genre ou encore aides régionales et européennes, ces 200 milliards prennent des formes diverses, mais ont une même finalité : partir en poussière chez des intérêts privés, plutôt qu’au service de la collectivité.

Le capitalisme français est sous perfusion, selon le titre même de l’étude de l’Ires. Il ne survit qu’avec l’aide d’un État qui lui donne tout sans rien attendre en retour. Une histoire d’amour et de dépendance donc ; au détriment d’une politique économique sensée. Toutes les études, y compris celles des services ministériels eux-mêmes, le montrent : les effets de ces milliards d’aides sont faibles voire inexistants. Pour la dernière étude de l’Ires : « L’efficacité des allègements du coût du travail se trouve sans doute ailleurs : dans le soutien apporté aux marges de l’entreprises« . La puissance publique utilise donc l’argent du contribuable pour augmenter le profit du secteur privé.

Résultat : pas de création d’emplois, pas de hausse des salaires, pas de relocalisations de l’industrie, mais une augmentation des dividendes des actionnaires. Pourtant, Emmanuel Macron et son gouvernement refuse toujours fermement de s’attaquer à ce premier poste de dépense. Il a même augmenté les niches fiscales de 10 milliards d’euros pour 2024, le même montant qu’il a retiré aux services publics. Une politique qui entraîne la France droit dans le mur. Notre article.

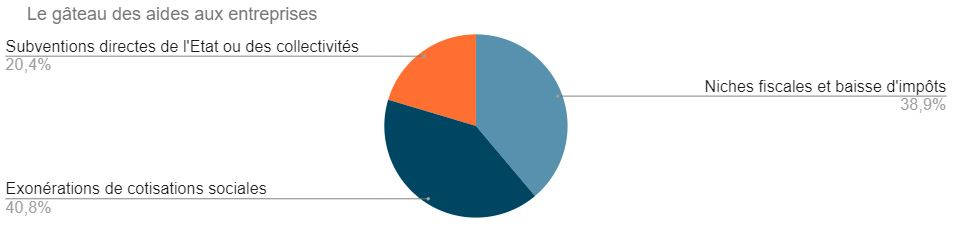

Le gâteau des aides aux entreprises a considérablement grossi ces dernières années : l’État accorde 3 fois plus d’aides au secteur privé qu’en 1999. Et ce gâteau se découpe en plusieurs parts. Le magazine Frustration fournit un graphique de la répartition de ces aides. C’est environ 20% de subventions directes de l’État ou des collectivités, 40% d’exonérations de cotisations sociales, et 40% de niches fiscales et baisses d’impôts.

Source : Frustation Magazine.

Ces milliards d’aides ne tombent pas du ciel. Ils résultent très nettement des politiques des gouvernements libéraux depuis les années 2000. En particulier, des politiques d’Emmanuel Macron depuis 2017 et même avant, à la tête de l’Économie de François Hollande. Avant lui, les politiques de réduction des cotisations patronales des entreprises ont pavé le chemin sous Nicolas Sarkozy. Ensuite, le grand bond en arrière : la mise en place du Crédit d’Impôt Compétitivité Recherche (CICE), qui a coûté à l’État plus de 100 milliards depuis 2013.

Sa suppression permettrait de rapporter 10 milliards d’euros, a minima. La baisse pérenne des cotisations sociales est venue remplacer le CICE en 2019 par Macron, pour le même effet. D’autres dispositifs encore : le Crédit impôt recherche (CIR : sa suppression pour les grandes entreprises rapporterait 1.3 milliard), ou encore le Pacte de Responsabilité (un ensemble de différents crédits d’impôts mis en place en bloc par François Hollande).

Sous Macron, ces dispositifs perdurent et s’étendent. Ils cohabitent surtout avec d’autres milliards tendus par Macron aux entreprises. Par exemple, Macron a décidé seul de supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui bénéficiait aux collectivités territoriales, et de les rendre dépendantes aux recettes de la TVA, l’impôt le plus injuste. Ce nouveau cadeau aux grandes entreprises coûte cette année 12 milliards d’euros, et coûtera 15 milliards en 2027.

D’innombrables niches sont encore en vigueur : la niche « Copé » (5 milliards d’euros) ou les niches fiscales défavorables au climat (19 milliards d’euros selon l’Institut d’étude pour le climat) pour ne citer qu’elles.

Problème majeur : ces milliards d’aides aux entreprises se font sans contrepartie aucune. Bien souvent, elles permettent et encouragent même les attaques sociales des entreprises envers leurs salariés : baisses des salaires, licenciements, délocalisations, etc. Un exemple récent : l’entreprise Forvia (ex-Forecia), fabricant français d’équipements automobiles. Depuis son lancement dans la filière de l’hydrogène, elle a touché 600 millions de subventions – et ce, hors CICE. Pourtant, le 19 février 2024, le directeur annonce d’une pierre deux coups le retour des bénéfices pour 2023 et la suppression progressive de 10.000 emplois pour les quatre prochaines années.

Douche froide pour les salariés, dont l’entreprise annonce le même jour des bénéfices records et un grand plan de licenciement qui ne dit pas son nom. L’Insoumission s’est entretenue avec des travailleurs de Forvia mobilisés contre la décision de leur direction. Ils dénoncent d’une même voix l’hypocrisie de leur direction mais aussi de la puissance publique :

« On leur a donné 600 millions d’argent de l’Etat. Non seulement ils n’ont pas créé d’emplois mais en plus ils en suppriment. Ils touchent de l’agent pour virer les travailleurs, aussi simple que ça. C’était 600 millions pour un seul site de 300 salariés : ça fait 2 millions par salarié, et ils se permettent de fermer des sites. Juste pour leur marge. Et honnêtement, on a même l’impression que c’est nous qui payons le licenciement de nos collègues, puisqu’on va travailler plus pour compenser leur départ.«

Résultat direct et rationnel de l’absence de conditionnement social (et écologique) de ces aides publiques, les entreprises font ce qu’elles veulent de cet argent. Et Forvia est loin d’être la seule à profiter des aides d’entreprises pour augmenter ses marges au détriment des salariés, comme le soulignait l’étude de l’Ires. En 2019, le groupe Michelin s’était déjà par exemple servi d’un crédit d’impôt (CICE) de 65 milliards d’euros pour délocaliser sa production en Pologne, en Roumanie et en Espagne.

Et ces quelques exemples ne sont très certainement que l’arbre qui cache la forêt, au vu de l’ampleur des sommes engagées. D’une manière générale : beaucoup d’argent public pour les actionnaires, qui aurait pu être consacré aux grands chantiers de politiques publiques. Combien d’écoles, d’hôpitaux, de lignes ferroviaires auraient pu être construits avec ces 200 milliards ? Combien de personnels soignants, de professeurs et d’AESH dans les écoles auraient pu être rémunérés ?

Alors que le chantage à la dette et à la compression des dépenses repart de plus belle avec l’annonce des 5.5% de PIB de déficit, la responsabilité de ces 200 milliards d’aides est immense. Le Gouvernement détourne les yeux de cette responsabilité et préfère concentrer ses attaques ciblées sur les dépenses sociales et les services publics. Les conséquences de ce récit politique sont déjà à l’oeuvre : moins 10 milliards d’euros passés par décret en février, multiples réformes de l’assurance-chômage, etc. Et d’autres coupes sont à venir pour atteindre les 3% de déficit d’ici 2027, jusqu’à 80 milliards d’euros de coupe selon Bruno Le Maire.

Selon les mots de l’étude de l’Ires, « un État-providence caché en faveur des entreprises » se développe à l’heure où le Gouvernement détricote l’Etat-providence social. Romaric Godin résume la situation dans un article sur le chantage à la dette pour Mediapart : « L’épouvantail de la dette a pour fonction de démanteler ce qui reste de l’État social pour préserver les transferts vers le secteur privé et soutenir sa rentabilité face à une croissance stagnante.«

Plus encore, pour Benjamin Lemoine, sociologue et auteur de l’ouvrage L’Ordre de la dette (2022) : « Le maintien de l’ordre de la dette demande un dosage incessant entre le soutien au capital privé et une capacité à assurer sans chocs politiques le service de la dette, et depuis des années cette capacité repose entièrement sur le sacrifice de l’État social.«

Derrière le refus du Gouvernement de s’attaquer aux aides aux entreprises, c’est donc tout un modèle économique qui ne veut être remis en cause par les macronistes. Le capitalisme français repose tout entier sur ce système de soutien public au capital. 200 milliards, cela commence à faire cher le fonctionnement de l’économie.

Un autre modèle est pourtant possible. Toutes les études sur les aides aux entreprises parlent d’une même voix : il faut conditionner les aides. Elles rejoignent ainsi les revendications de la France Insoumise depuis des années. La suppression du CICE est au programme de l’Avenir en Commun dès l’élection présidentielle de 2017. De même pour le CIR, et toutes les niches « anti-sociales et anti-écologiques ». La France Insoumise a ainsi publié ce 28 mars ses « 10 mesures d’urgence pour faire face à l’austérité » dans un document intitulé « Moins de dépenses fiscales, plus de recettes fiscales !« .

Au programme : rétablir l’ISF (+15 milliards), taxer les superprofits (+15 milliards), supprimer le CICE (+10 milliards), supprimer le CIR (+1.3 milliards), supprimer les niches fiscales les plus polluantes (+6 milliards), rétablir la CVAE (+15 milliards), mettre en place une imposition universelle sur les entreprises (+42 milliards), renforcer la taxe sur les transactions financières (+10.8 milliards) et mettre fin à la flat tax (+1 milliards). Un large panel qui vise à montrer une chose : « Les seules dépenses à réduire sont celles en faveur des plus riches » écrit la France Insoumise, pour qui les 200 milliards d’aides seraient un bon premier ciblage.

Une chose est certaine : il existe, effectivement, de nombreux postes de dépenses sur lesquels le Gouvernement pourrait se pencher pour réduire le déficit public. Conditionner les aides aux entreprises paraît être une étape essentielle.

/image%2F0405676%2F20240407%2Fob_60cca2_bruno-coquet.jpg)

Bruno Coquet Economiste, président de UNO – Etudes & Conseil, chercheur associé à l'OFCE

L’assurance chômage est en soins intensifs depuis six ans, mais visiblement les traitements administrés ne suffisent pas. Le gouvernement prescrit donc d’augmenter les doses, c’est-à-dire de réduire encore l’indemnisation des chômeurs.

Si une bonne thérapie repose d’abord sur un bon diagnostic, l’affaire semble une nouvelle fois mal emmanchée : toutes les réformes récentes ont été opérées sur la base d’un « diagnostic partagé » que nul n’a jamais vu, parce qu’il n’a jamais existé.

Idem pour les rapports annuels sur la gestion de l’assurance chômage, que la loi impose au gouvernement d’adresser chaque année au Parlement, et qui auraient pu nous éclairer sur ce qui ne va pas : il n’y en a jamais eu aucun. Cette réforme risque donc de se faire comme les précédentes, à l’aveugle.

Cette gouvernance d’autorité n’empêche pas l’Etat d’agonir la gestion paritaire du régime et de clamer la nécessité de « reprendre la main », alors même que 100 % de ce qui a été décidé depuis 2017 ans en matière d’assurance chômage est le fait des gouvernements qui se sont succédé.

Cette étatisation n’était pas au programme. Mais c’est pourtant bien ce que le président de la République a annoncé au Congrès réuni en juillet 2018 : la transformation de la cotisation salariale en impôt (CSG), que nul ne demandait et que rien ne justifiait au regard de l’efficacité de l’assurance :

« [Cette réforme] conduit aussi à transformer la philosophie même de notre solidarité nationale […] il n’y a plus un droit au chômage, au sens où [on] l’entendait classiquement, il y a l’accès à un droit qu’offre la société mais sur lequel on ne s’est pas garanti à titre individuel, puisque tous les contribuables l’ont payé », a ainsi déclaré le chef de l’Etat.

La redistribution a supplanté l’assurance. La différence est essentielle car si l’assuré peut croire en l’existence d’un contrat (social), le contribuable n’a pas voix au chapitre, l’impôt se dissolvant dans la grande marmite du budget de l’Etat. Une sorte de LBO sur l’épargne de précaution des salariés, qui aurait été considérée comme « un droit au chômage » (mais qui sont les « classiques » qui pensaient ainsi ?).

La suite coule de source. Sur la foi d’anecdotes et d’idées reçues, d’une lecture borgne de la littérature économique, au nom de l’évidence selon laquelle le travail doit payer plus que l’inactivité, de l’existence de difficultés de recrutements, de la nécessaire contracyclicité, ou au motif que l’assurance chômage barrerait la route du plein-emploi, toutes les réformes se sont soldées par des réductions de droits.

Six ans plus tard, ces théories sinueuses ont produit 600 pages d’une réglementation si confuse sur ses points clés – salaire de référence, bonus-malus, différés d’indemnisation, etc. – qu’il est impossible qu’elle produise les incitations recherchées, claires, a fortiori vertueuses.

On en oublierait que si l’assurance chômage a été créée, c’est qu’elle répondait à un besoin. Sans assurance chômage, les assurés qui le peuvent devraient se constituer un bas de laine équivalent, grâce à des salaires plus élevés. Cela immobiliserait une épargne liquide colossale, les emplois risqués trouveraient moins facilement preneurs, accepter le premier emploi venu marginaliserait encore plus les chômeurs les moins employables et réduirait la productivité car en France le capital humain ne résiste pas au chômage.

C’est pourquoi la littérature économique de toutes obédiences défend qu’une économie est plus performante avec une assurance chômage qu’en son absence. Et cette assurance chômage ne doit pas être la plus rétrécie possible, mais « optimale » : c’est-à-dire qu’une assurance insuffisante est aussi nuisible que trop d’assurance. Il s’agit donc de couvrir les risques tels qu’ils existent sur le marché du travail où elle opère, pas d’imiter les paramètres adoptés par les pays voisins pour assurer les risques qui leur sont propres.

S’il est toujours bon de réduire l’assurance chômage, parce qu’elle est toujours trop « généreuse », dispendieuse et désincitative au travail, sans considération aucune pour ses aspects positifs, on peut alors se demander pourquoi ne pas carrément la supprimer ?

La réponse est évidente et ne tient ni à l’efficacité des règles, ni au fonctionnement du marché du travail : en fait, l’Etat ne pourrait plus la taxer !

En effet, en France, l’assurance chômage rapporte beaucoup, car elle est très chère pour les assurés (salariés et employeurs) : près d’un mois de salaire net de contributions, par an et par salarié, soit 35 mois de salaire sur une carrière complète, l’équivalent de 50 mois d’allocations… Or depuis 1982, les droits ont toujours été réduits, mais les contributions ont augmenté sans jamais diminuer. Au total si notre assurance chômage n’est pas la plus généreuse du monde, elle est de très loin la plus onéreuse.

La seule cohérence de ces rétrécissements de droits, ce sont les économies qu’ils engendrent, rapidement transformées en ressources budgétaires. Comme cela ne suffisait pas, l’Etat y a ajouté une ponction de 12 milliards, soit un impôt de 50 % sur les excédents prévus d’ici 2026.

Heureusement abandonnée par la médecine, la théorie des humeurs nous revient par l’assurance chômage : c’est bien une nouvelle saignée qui s’annonce, dont on ne sait toujours pas à quel problème réel elle peut bien répondre, dont on ne voit pas par quels mécanismes elle créerait des emplois, ferait que le travail paye plus, inciterait les chômeurs non-indemnisés à reprendre un emploi, et se traduirait par une baisse du coût de l’assurance. Mais à coup sûr, elle produira des économies, vite englouties par l’insatiable ogre budgétaire.

/image%2F0405676%2F20240406%2Fob_d7ca9f_mathieu-gregoire.jpg)

Mathieu Grégoire Sociologue, enseignant-chercheur à l'université Paris-Nanterre (IDHES)

Pour vous, le RSA, c’est dans douze mois ? Oui : « vous ». C’est à vous que je m’adresse. Vous qui êtes salariés dans le privé (ou allez le devenir). En CDI ou en CDD, peu importe. Vous qui êtes un homme ou une femme. Vous qui êtes ouvrier, employé, technicien, ingénieur, cadre… Vous qui avez 20, 30, 40 ou 50 ans.

Pour la plupart d’entre vous, le revenu de solidarité active (RSA), dans douze mois, ça ne rentrait pas, objectivement, dans l’univers des possibles. Mais le Premier ministre souhaite que ça le devienne en diminuant la durée maximale des indemnités servies par l’assurance chômage à 12 mois.

C’est la septième séquence de réforme de l’assurance chômage depuis 2017 que Gabriel Attal vient ainsi d’initier. On peut y voir un trouble obsessionnel de la part du gouvernement : depuis l’accession au pouvoir d’Emmanuel Macron, il n’y a pas eu une année sans réforme (ou tentative de réforme) de l’assurance chômage, à l’exception de l’année 2020 du fait du Covid.

En 2017 : réforme du financement avec la fin de la cotisation salariale remplacée par la CSG. En 2018 : mise sous tutelle par l’Etat de la gestion paritaire de l’assurance chômage avec la loi « Avenir professionnel ».

En 2019 : la condition d’éligibilité passe de quatre à six mois. Il est prévu que le montant de l’allocation soit diminué à proportion de l’occurrence du chômage dans le passé récent de l’allocataire, ce qui pénaliserait l’ensemble des salariés à l’emploi discontinu. Mais la réforme n’est jamais mise en place à cause du Covid et de la décision d’annulation du Conseil d’Etat en 2020.

En 2021 : la même réforme est finalement adoptée dans une version juste assez émoussée pour passer l’obstacle du Conseil d’Etat. En 2022 : baisse de 25 % de la durée pour tous, justifiée par la bonne conjoncture.

En 2023 : à la demande du gouvernement, une négociation des partenaires sociaux aboutit à une nouvelle réforme, mais celle-ci reste – à ce stade – en suspens… Ce qui n’empêche pas le Premier ministre d’exiger aujourd’hui une nouvelle réforme avant la fin de l’année 2024.

On peut se demander si, politiquement, ce n’est pas la séquence de trop. Le pari politique, appuyé sur des sondages qui mettent en avant la faible estime dans laquelle les Français tiennent « les chômeurs », constitue une option populiste risquée. Il s’agit en effet de s’appuyer sur des représentations certes communément partagées, mais fondamentalement biaisées, de la réalité du chômage et de l’assurance chômage.

D’une part, on présuppose l’existence de deux groupes distincts en les opposant : d’un côté, une supposée « classe moyenne », qui travaille dur pour des salaires pas toujours à la hauteur, ne perçoit pas « d’aides » ; de l’autre côté, la catégorie « des chômeurs » composée de « précaires » ou de « pauvres », parfois soupçonnés d’être tentés par la fraude et peu enclins à l’effort.

D’autre part, il s’agit de considérer que l’assurance chômage a pour fonction d’opérer une « redistribution » : prendre aux uns ce qu’ils ont durement et honnêtement gagné par leur travail pour le donner aux autres qui ne peuvent certainement pas en dire autant.

Ces deux représentations sont en réalité dénuées de sens. La « classe moyenne » est une catégorie attrape-tout d’autant plus commode politiquement que ses contours sont indéterminés. Parler des « chômeurs » n’a guère plus de sens.

Etre au chômage est un état plus ou moins passager, un moment dans une trajectoire professionnelle qui ne définit en rien une personne, et encore moins un groupe social. Parler des chômeurs a autant de sens que de parler des malades de la grippe. La grippe n’a jamais défini personne, ni aucun groupe. C’est un état passager et fort banal dans lequel chacun peut se trouver à un moment donné.

Un événement fortuit est d’ailleurs récemment venu mettre à mal le narratif du gouvernement et illustrer l’inanité de cette représentation du chômage. Au milieu du mois de mars, les données personnelles de 43 millions d’individus ont été dérobées à France Travail par des hackers. 43 millions ! Le chiffre est certainement peu exploitable scientifiquement (il doit bien y avoir quelques morts dans le lot), mais l’ordre de grandeur en dit long.

La population active représente 31 millions de personnes. Les Français de plus de 15 ans sont 55 millions. 43 millions d’individus dans les fichiers de France Travail : cela démontre la banalité de l’expérience du chômage dans la population. Connaître une séquence de chômage est une expérience très ordinaire et très répandue.

43 millions d’individus qui se sont trouvés « demandeurs d’emploi » à un moment ou un autre de leur vie, cela signifie surtout qu’il n’y a pas matière à opposer deux groupes. La « France qui travaille » et la « France des allocations » sont les mêmes. La « classe moyenne » qui s’en prend aux « chômeurs » dans les sondages ne s’en prend en réalité qu’à elle-même.

La fonction de l’assurance chômage n’est pas d’opérer une redistribution : elle est d’assurer chacun contre le risque de chômage. Certes, comme tout risque, il est inégalement distribué. Il n’en reste pas moins que la vocation de l’assurance chômage est d’assurer tous les salariés contre le risque de chômage comme, par exemple, l’assurance maladie assure les uns et les autres indépendamment de la probabilité objectivement différente que les uns et les autres ont de tomber malade.

De ce point de vue, le gouvernement ferait mieux de ne pas sous-estimer l’hypothèse d’un retournement de l’opinion. Car réduire la durée de l’indemnisation du chômage à 12 mois, au lieu des 24 mois qui prévalaient il y a encore peu de temps, c’est objectivement insécuriser l’ensemble des salariés : pour tous, se trouver au RSA à l’horizon d’une année devient une possibilité.

Un licenciement, un divorce, une maladie, un deuil… Chacun sait que les accidents de la vie peuvent parfois se cumuler et rendre difficile, y compris pour les plus solides, un retour à un emploi satisfaisant dans le délai réduit d’un an. Même un évènement plus banal, comme un déménagement familial, peut susciter cette situation.

Vivre des seules allocations-chômage constitue déjà une mise en cause très significative des ressources d’un salarié par rapport à sa situation antérieure. Tous les salariés devront désormais envisager l’hypothèse de faire, au bout de 12 mois, sans cette ressource déjà limitée.

Jusqu’alors, les narratifs accompagnant les réformes opposaient des chômeurs entre eux en stigmatisant par exemple les salariés à l’emploi discontinu, accusés d’articuler en permanence emploi et indemnisation du chômage. Désormais, ils opposent ceux qui travaillent aux chômeurs.

Il suffirait que « la classe moyenne » prenne conscience du fait qu’il ne s’agit pas d’une remise en cause « du droit des chômeurs », mais d’une remise en cause des droits de tous les salariés à une couverture chômage, pour qu’elle se retourne contre cette réforme.

De leur côté, ceux qui s’opposent à cette réforme – la gauche et les organisations syndicales en premier lieu – ne devraient-ils pas éviter une posture de misérabilisme compassionnel qui ne fait qu’entretenir les représentations du chômage et de l’assurance chômage promues par le gouvernement ?

Posé dans les termes d’une généreuse redistribution des classes moyennes vers de « pauvres » chômeurs, l’appel à la compassion ne convaincrait que quelques idéalistes partageux et entretiendrait l’absurde opposition entre la « France du travail » et la « France des alloc’ » qui fait le miel du gouvernement.

/image%2F0405676%2F20240406%2Fob_565a63_banques-fn.jpg)

[Taxer les ultrariches] En Europe, les très riches sont moins fortement taxés que les autres contribuables. Mettre en œuvre un impôt sur la fortune européen permettrait de réparer cette injustice fiscale.

Instaurer un impôt européen sur les grandes fortunes et utiliser ces ressources pour contribuer à financer la lutte contre le changement climatique et celle contre les inégalités sociales : tel est le projet politique initié par la députée européenne Aurore Lalucq et le patron du Parti socialiste belge Paul Magnette. Une utopie ? Leur idée a pris la forme d’une initiative citoyenne européenne (ICE), validée en juillet 2023 par la Commission européenne : afin que leur projet puisse avancer, les deux politiques ont un an pour recueillir un million de signatures dans au moins sept pays de l’Union. Comme ils ont officiellement lancé leur initiative le 9 octobre 2023, ils ont jusqu’au 9 octobre prochain pour arriver au million.

Pourquoi s’engager dans cette bataille ? Parce que, étude après étude, on s’aperçoit que les très très riches paient en Europe moins d’impôts que le reste de la population. Et qu’au moment où les capitaux nécessaires pour une transition écologique manquent, il y a là une injustice flagrante qu’il est nécessaire de corriger.

Pas facile de connaître très précisément le niveau, la répartition et la dynamique des patrimoines dans les différents pays européens, qui plus est de manière comparative. Pour obtenir des « comptes distribués », c’est-à-dire répartis entre les différents types de ménages selon leurs revenus, leur richesse, il faut mêler des données provenant des comptes nationaux, des enquêtes auprès des ménages, etc. Heureusement, la Banque centrale européenne (BCE) vient de se lancer dans l’exercice en janvier 2024 : sa politique monétaire n’a pas les mêmes effets selon le niveau des inégalités, d’où son intérêt pour le sujet.

De ces statistiques récentes proposées par la banque centrale, présentées à ce stade comme expérimentales, on peut tirer plusieurs enseignements importants. Les données, qui portent sur la période 2009-2023, montrent que les 50 % des Européens les moins aisés ont détenu en moyenne seulement 4,8 % de la richesse nette1 de la zone sur la période. A l’inverse, les 5 % les plus riches détiennent en moyenne 43,1 % du total. Un écart abyssal

Et comme souvent, la moyenne dissimule des situations contrastées. On peut même dire très contrastées en zone euro. Ainsi, aux Pays-Bas, les 5 % les plus aisés concentrent 31,7 % de la richesse nette, contre 53,5 % en Autriche ; la France se situe sous la moyenne européenne sur la période à 39,8 % ; l’Allemagne et l’Italie sont parmi les pays les plus inégalitaires. L’Europe a beau s’être constituée comme institution depuis plusieurs décennies, ses économies et ses sociétés n’avancent pas du même pas.

Lorsqu’on étudie ensuite la dynamique inégalitaire de la zone dans son ensemble sur la période disponible, on est frappé par le fait que les plus aisés semblent profiter largement des périodes de crise. En 2009, en plein dérapage de la finance mondiale, les 5 % les plus riches détiennent 41,5 % du patrimoine de la zone. Puis la crise touche l’Europe au début des années 2010 et pendant que les populations se battent pour s’en sortir en pleines politiques d’austérité généralisées, les plus aisés voient leur part des richesses passer à 44,4 % début 2015. Le relâchement des politiques budgétaires et l’intervention forte de la BCE – le fameux « quoi qu’il en coûte » de Mario Draghi – s’accompagneront d’une baisse de la part des richesses détenue par les 5 %. Avant que 2020 et 2021 ne voient cette part de nouveau croître en pleine pandémie.

Ce n’est pas un scoop, on sait que pendant les périodes de fortes crises, les populations du bas de l’échelle qui n’ont que leur emploi et leurs revenus salariés pour vivre trinquent plus que celles du haut de l’échelle, qui profitent des embellies de la Bourse, de l’immobilier et des revenus du capital. Cela a été très frappant en Europe durant les quinze dernières années.

De fortes inégalités de fortune ne poseraient pas trop de problèmes si les plus riches Européens payaient leur juste part d’impôt. C’est de moins en moins le cas. Au plan le plus général, la dynamique fiscale de l’Europe depuis de nombreuses années a été claire : presque tous les pays ont supprimé leur impôt sur la fortune. Il y a une trentaine d’années, une bonne dizaine de pays européens, de l’Allemagne à la France, en passant par l’Espagne, le Danemark et la Suède, taxaient spécifiquement la fortune des plus riches. Ces impôts n’étaient pas parfaits, leur base était étroite du fait de nombreuses exemptions (résidence d’habitation, biens professionnels…), ce qui réduisait leur rendement, mais ils avaient le mérite d’exister. Ils ont été emportés par la logique libérale.

De la même façon, comme le montre le dernier rapport de la Commission européenne sur les tendances de la fiscalité, les tranches marginales d’imposition des plus hauts revenus ont été abaissées. Même chose pour le taux d’imposition des bénéfices, première marche de l’impôt des plus riches puisque les profits non taxés servent de base à la distribution des dividendes concentrés dans les mains des très aisés.

Bref, l’un ne suffit pas à expliquer entièrement l’autre, mais la concentration accrue des richesses entre les mains des plus aisés est concomitante de la baisse de la fiscalité sur la fortune. Sans oublier que c’est parmi les plus gros détenteurs de patrimoine que l’on trouve les plus gros utilisateurs de stratégies d’optimisation fiscale agressive et d’utilisation des paradis fiscaux.

Quel est le résultat de tout cela ? En clair, combien les très riches paient-ils véritablement d’impôt ? La réponse à cette question est loin d’être évidente. En fait, il était même impossible d’y répondre jusqu’à ces dernières années. Mais les études commencent à se généraliser et permettent, pour celles qui sont déjà disponibles, d’arriver au même résultat : les très très riches des pays européens sont moins taxés que les autres contribuables de leur pays.

Pouvoir évaluer le taux d’imposition des plus aisés réclame de connaître exactement leur niveau de revenu et de fortune, une donnée qui n’est pas disponible dans les statistiques officielles. Par exemple, une partie des revenus des très aisés provient des dividendes qu’ils touchent du fait de la propriété d’actions d’entreprise. Mais ces actions peuvent être détenues par l’intermédiaire de sociétés-écrans ou bien de holdings, à la main des riches, qui ne distribuent pas de dividendes : des revenus du capital non taxés alors même qu’ils nourrissent la fortune des plus riches. C’est un exemple parmi d’autres des difficultés à bien estimer revenus, fortune et taux d’imposition des plus aisés. Des économistes se sont penchés sur le problème en agrégeant des données anonymisées sur la taxation des revenus, des enquêtes, les comptes nationaux, etc. Un gros travail, encore rare, mais qui commence à s’étendre.

Ainsi, en France, une étude de l’Institut des politiques publiques publiée en 2023 montre que le taux d’imposition des revenus passe progressivement de 46 % pour les 0,1 % les plus riches à 26 % pour le top 0,0002 %, autrement dit les 75 foyers du sommet de la distribution, pour qui la richesse se compte en milliards. Pourquoi ? Parce que le patrimoine de ces ultrariches est constitué en large partie de dividendes non distribués, soumis à l’impôt sur les sociétés, en baisse depuis plusieurs années (un résultat obtenu sur les données 2016, moment où cet impôt était plus élevé qu’aujourd’hui).

Même résultat en Italie : une analyse parue début 2024 montre que le système fiscal est légèrement progressif mais qu’il change de sens à partir des 5 % les plus riches, leur taux d’imposition se situant autour de 36 %, contre 40 à 50 % pour les revenus inférieurs. Les auteurs de l’étude élargissent l’analyse à la taxation de la richesse nette et confirment le résultat : plus on accroît sa fortune, moins on est taxé, les 25 % les plus pauvres faisant face à un taux de 52 % quand les 0,1 % les plus riches sont à 36 %. Un travail similaire, mêlant également données macro et microéconomiques, aboutit au même résultat aux Pays-Bas : le taux d’imposition moyen pour 99 % de la population se situe entre 40 % et 50 %, puis il se met à diminuer à partir des 1 %, pour finir à 21 % pour le top 0,01 %. Et on retrouve encore les mêmes résultats au Royaume-Uni.

On peut espérer que d’autres chercheurs se lanceront sur le sujet dans les autres pays européens, mais les éléments disponibles convergent vers le même résultat. Aujourd’hui, en Europe, les très aisés concentrent énormément de richesse et sont moins imposés que les autres. La principale explication tient à une sous-taxation des revenus du capital par rapport au travail. Une étude récente de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montre que l’écart de taxation entre les deux types de revenus est important, de l’ordre de 12 points de pourcentage en moyenne dans les pays de l’OCDE (9,5 points en France) en faveur des revenus du capital.

Alors, oui, la mise en œuvre d’un impôt sur la fortune européen sur les 1 % ou les 0,1 % les plus riches permettrait de réparer une injustice fiscale qui voit les très fortunés moins taxés du fait que leurs revenus proviennent de rentes financières moins imposées que le travail. Il est temps de changer la donne. Tax the rich !

/image%2F0405676%2F20240405%2Fob_3ad4b0_voeu-plan-93.jpg)

/image%2F0405676%2F20240405%2Fob_c30d88_voeu-plan-93-a.jpg)

Le Comité Génération.s du Blanc-Mesnil s'associe pleinement au texte proposé par les élus de gauche du conseil municipal du Blanc-Mesnil. Sans surprise la majorité municipale de droite extrême a voté contre ce voeu, pire elle a tenu des propos qui mettent exergue sa marche inexorable vers l'ignominie totalitaire et fasciste.

/image%2F0405676%2F20240405%2Fob_9512b8_republique-symbole.jpg)

WhatsApp

Mail

Twitter

Face

Commentaire(s)